Shake Flashlight

近くのDIYの店で、30秒程度振ると5-10分くらいLED(Light Emitting Diode 発光ダイオード)が点灯するという懐中電灯を見つけました。振ると発電するということで、コイルの中を磁石が行き来する形式の発電装置と、充電式の電池あるいはコンデンサーに電気を貯める方式だろうと思いましたが中を確認したくて衝動買いをしてしまいました。

ShakeFlashlight=「フリフリ ライト」とでも訳しますか・・・

長さは15ー16cm程度で、小型の懐中電灯の大きさです。半透明のプラスティックのケースに入っていますので、外側から中に入っているコイルが見えますし、コイルの中を行き来する磁石が透けて見えます。緊急時に備える品物一つとして売られていますが、おもしろそうな品物です。

長さは15ー16cm程度で、小型の懐中電灯の大きさです。半透明のプラスティックのケースに入っていますので、外側から中に入っているコイルが見えますし、コイルの中を行き来する磁石が透けて見えます。緊急時に備える品物一つとして売られていますが、おもしろそうな品物です。

30秒くらい振ると確かに5分以上LEDが点灯します

LEDが1つ中に入っています。30秒ほど振るとかなり明るくLEDが点灯します。しかし、単3電池2本を入れた通常の懐中電灯と比べると若干光としては弱いようです。

LEDが1つ中に入っています。30秒ほど振るとかなり明るくLEDが点灯します。しかし、単3電池2本を入れた通常の懐中電灯と比べると若干光としては弱いようです。

実際にはまだ弱く点灯する状態でしたが、その段階で更に30秒振ると、連続して10分以上、間違いなく点灯しました。

黒いプラスティックリング部分が取れそうなのでまずここを外しましょう!

写真のように黒いプラスティックリングの下には、凸レンズ、ゴムパッキングが入っていました。

写真のように黒いプラスティックリングの下には、凸レンズ、ゴムパッキングが入っていました。

筒の中を見ると、更に本体部分を引き抜くことが出来そうです。

本体部分を引き抜きました

外側のプラスティックケースの中に本体部分が納められています。中から出てきた本体もプラスティックの筒に電子回路がつながった構造になっています。中央部分にはコイルが巻かれていて、その内側を永久磁石が筒の中を行き来する構造です。

外側のプラスティックケースの中に本体部分が納められています。中から出てきた本体もプラスティックの筒に電子回路がつながった構造になっています。中央部分にはコイルが巻かれていて、その内側を永久磁石が筒の中を行き来する構造です。

コイルの中を磁石が行き来すると電磁誘導で電気が発生します。それをコンデンサーに貯めてLEDを点灯する仕組みです。

点灯スイッチ

外側のプラスティックケースにはLEDを点灯したり消したりするためのスイッチがつけられています。しかしながら、このスイッチはプラスティックのケースの上に単に貼り付けただけの構造です。

外側のプラスティックケースにはLEDを点灯したり消したりするためのスイッチがつけられています。しかしながら、このスイッチはプラスティックのケースの上に単に貼り付けただけの構造です。

磁石が組み込まれていて、スイッチのオン/オフの動きに合わせて動きます。磁石が下の「リードスイッチ」と呼ばれる部品の上に来るとスイッチがオンになります。

中を確認しても、プラスティックを貫通はしていません。どうやら磁石を利用してスイッチのオン/オフを行う構造の様です。このスイッチであれば貫通部分がないので防水ということでは非常に大きな利点がありそうです。

スイッチの下の部品

外側につけられたスイッチの下にはガラス管に封入されたオン/オフの働きをすると思われる部品が置かれています。左右から金属板が中央に伸びていてわずかに隙間が空いています。磁石が上に来ると、金属部分が接触し電気が流れる仕組みになっているようです。

外側につけられたスイッチの下にはガラス管に封入されたオン/オフの働きをすると思われる部品が置かれています。左右から金属板が中央に伸びていてわずかに隙間が空いています。磁石が上に来ると、金属部分が接触し電気が流れる仕組みになっているようです。

このスイッチを「リードスイッチ」と呼ぶのだとそうです。なかなか面白いスイッチです。プラスティックケースについている磁石でなくても、磁石を近づけるとスイッチオンとなりLEDは点灯します。

コイルが巻かれたプラスティックケースの中には強力な永久磁石が・・・

コイルが巻かれたプラスティックケースの中には強力な永久磁石が・・・

コイルが巻かれたプラスティックケースの中には強力な永久磁石が入っています。プラスティック管の中を磁石が行き来することで電気が発生する仕組みになっているようです。

コイルが巻かれたプラスティックケースの中には強力な永久磁石が入っています。プラスティック管の中を磁石が行き来することで電気が発生する仕組みになっているようです。

プラスティック管の両サイドには磁石が動く際のショックを和らげるためにゴムの緩衝材が入っています。

ゴムの緩衝材です

ゴムの緩衝材です。磁石が左右に動く際にはかなりのショックがありますのでこのようなゴムの緩衝材は不可欠です。

ゴムの緩衝材です。磁石が左右に動く際にはかなりのショックがありますのでこのようなゴムの緩衝材は不可欠です。

**ShakeFlashlight の構造を考えてみましょう**

<発電した電気は「コンデンサー」に蓄えてLEDを点灯>

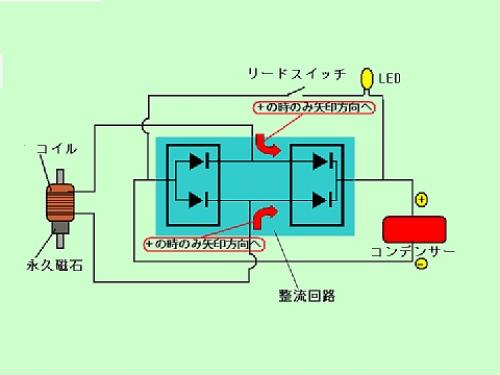

左側に書いてあるコイルの中を永久磁石が行き来をすることで電気が発生します。電磁誘導という現象です。コイルの中で磁界が変化すると電気が発生します。

ここで発生した電気が右下に記載されている「コンデンサー」に貯められてLEDを点灯する構造になっていることがわかります。このShakeFlashlight では、「コンデンサー」が電池と同じ様な役割を担っています。

ShakeFlashlightの構造(整流回路は推測)

ShakeFlashlight の構造図を示します。

ShakeFlashlight の構造図を示します。左側のコイルの中で永久磁石を行き来させることにより電磁誘導で発電します。ここで発生した電気は整流回路に入り、コンデンサーのプラス側には常にプラス、コンデンサーのマイナス側には常にマイナスになるよう整流し、コンデンサーに電気を貯めます。

コンデンサーに蓄えられた電気はLEDを点灯させます。

<磁石の行き来で 発生する電気は、プラスとマイナスに変化>

コンデンサーに電気を貯めるためにはプラス側とマイナス側をそろえることが必要です。そのため、同じ方向に電気が流れるように工夫する必要があります。

<「整流回路」が組み込まれていると考えられます>

このShakeFlashlightには「整流回路」が組み込まれていると考えられます。発生した電気は整流回路に入り、発生した電気がプラスとマイナスに変化しても、コンデンサーのプラス側には常にプラス、マイナス側には常にマイナスの電気が送られる様に工夫されているはずです。

<虫眼鏡で拡大しないと見えない様な部品で整流?>

整流回路の実際動きを見ることは出来ません。しかしながら、この品物の中では長さがわずか2mm程度の長方形の黒い部品(下の写真参照)が整流回路の重要部品だと思われます。この部品を構造図では大きく書いていますが実際は虫眼鏡で拡大しないとよく見えないような部品です。

永久磁石とコイル

コイルの中を磁石が動くと電磁誘導という現象で電気が発生します。発電機としてはシンプルですから、いろいろ面白い実験等にも利用できそうです。こんなシンプルな仕組みは楽しいですね。

コイルの中を磁石が動くと電磁誘導という現象で電気が発生します。発電機としてはシンプルですから、いろいろ面白い実験等にも利用できそうです。こんなシンプルな仕組みは楽しいですね。

LED(発光ダイオード)

LED(発光ダイオード)が1つ中に入っています。その後ろには鏡のような反射板があります。LEDですから点灯しても熱くなりません。コンデンサーに貯めたわずかな電気で10分以上点灯するのですから極めて低消費電力の部品です。

LED(発光ダイオード)が1つ中に入っています。その後ろには鏡のような反射板があります。LEDですから点灯しても熱くなりません。コンデンサーに貯めたわずかな電気で10分以上点灯するのですから極めて低消費電力の部品です。

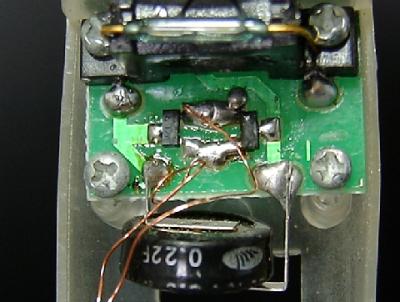

発電した電気を整流してコンデンサーに貯めるための回路

コイルの中を磁石が行き来して発電すると磁石が動く方向によりプラスとマイナスが変化します。

コイルの中を磁石が行き来して発電すると磁石が動く方向によりプラスとマイナスが変化します。

コンデンサーに電気を貯めるためには整流してプラスとマイナスの方向を合わせる必要があります。そのための整流回路がこれです。

電子回路の部分の拡大写真

中央に長方形の黒い部品が2つあります。この黒い部品には3つの端子があります。これが整流のための重要な部品だと思われます。

中央に長方形の黒い部品が2つあります。この黒い部品には3つの端子があります。これが整流のための重要な部品だと思われます。左側の黒い部品には製品番号が記されていますが、どこで作られたどんな製品なのか不明です。しかし、これはダイオードと呼ばれる半導体だと思われます。

プラス/マイナスに変化する電流がダイオードに入ると、ダイオードはプラスの電気が入って来たときのみ選択的にコンデンサー側に電気を流します。

回路の下の部分には円盤状のコンデンサーが置かれていて、発電部分で作られた電気が貯められる仕組みです。

この整流回路では、コイルから伸びているコードのどちらがプラスになっても、コンデンサーのプラス側にしか電気が流れないように工夫されています。従ってコイルの中を行き来する磁石がどちら側に向かってもコンデンサーに電気が蓄えられる仕組みになっていると考えられます。

** 分解後、再度組み立て **

今回分解したShakeFlashlight は再度組み立て直しました。部品の点数が少ないので組み立て直すは難しくありませんでした。

** 整流回路の仕組みの理解で苦心 **

今回最も苦心したのは、「整流回路」に関するものです。コンデンサーに電気が蓄えられているわけですから、整流していることは間違いありません。しかし長方形の黒い部品が何で、どう働いているかを推定するのは専門外ですので困りました。

** 幸い、電子部品の専門家の助けが・・・ **

部品に記された番号についてインターネット等で調べても整流回路に使われている部品やその働きが分かりませんでした。幸い、電子部品の専門家の助けを得ることができ、2つのダイオード部品が使われていて、上に示した様な整流回路になっているらしいという結論を得ました。

** 回路の工夫でコイルの中で磁石がどちらの側に動いても電気を蓄える **

ダイオードを使った回路を工夫することでコイルの中で磁石がどちらの側に動いても確実にコンデンサーに電気が蓄えるように考えられています。こんな工夫とLEDの低消費電力とが結びついて30秒も振れば、5分以上点灯するという製品に結集しているのでしょう。

** そのほかにも種々の工夫 **

分解の説明では省略しましたが、外側に接着剤で取り付けられたON/OFFのスイッチと内部の「リードスイッチ」部品との位置合わせの仕組みも面白いものでした。プラスティックケースの中に「切り込み」や「出っ張り」があ、これらがうまく合致しないと、フタが閉まらない様に工夫されていました。

実際に分解することで初めて実感できることがあります。あまり重要とは思われないような場所にも種々の工夫がされていることが多いものです。この種の工夫は実際に分解してみなければ分かりません。こんな発見も「ものこわし」の面白さです。

** 「ものこわし」でいろいろ工夫が出来るかも・・・ **

電池が必要ではありませんので、緊急時の備品として売られていますが、電磁誘導による発電の仕組みやコンデンサーへの蓄電について考えるのになかなかいい品物です。発電装置にいろいろな品物をつないでみるのも面白いかもしれません。発電装置、整流回路、コンデンサー、LED、どれをとってもいろいろ遊ぶことが出来そうです。