ポリボトル用ポンプ

シャンプーやボディソープのポンプの仕組みに興味がありますか?

最近シャンプーやボディソープは上を押さえると中の液体が出て来ますね。ボトルの中のポンプはどんな仕組みで中の液体をくみ出すのか見てみたことがありますか?

今回はポリボトルのポンプを分解してみましょう。

ポリボトル用のポンプにも様々なタイプが・・・

本当のことを言うと、今回、「ものこわし」の対象にポリボトル用のポンプを選んだのは、逆さまにしても洗剤が噴射出来るポンプにすごく関心があるためなのです。通常のポンプは逆さまにするとうまく働きませんが逆にしても噴射出来る仕掛けというのは面白そうでとても関心があります。

しかしながら、とりあえず今回は、「ポリボトル用のポンプの巻」とオて通常型のポンプを分解して中がどんな仕組みになっているかを見てみましょう。

ポリボトルの分解にはナイフやノコギリなどの刃物が必要になりますので、ケガをしないよう十分に注意して下さい。

1.ボディソープの空ボトルのポンプ

ポリボトルのポンプにもグリップを握って霧状に噴射するタイプや、シャンプーやこのボディソープのようにノズルを押さえると中から液体が出ているタイプなど様々な種類があります。

ポリボトルのポンプにもグリップを握って霧状に噴射するタイプや、シャンプーやこのボディソープのようにノズルを押さえると中から液体が出ているタイプなど様々な種類があります。

今回はこのボディソープのポンプを分解してみます。

ポリボトルのポンプには、いろいろなタイプがあります。シャンプーやこのボディソープの様にノズルを押さえると中から液体が出ているタイプは、中の液体の粘度が高いのでポンプ部分が比較的大きく分解には最適かもしれません。

今回はこのボディソープのポンプを分解してみましょう。使い終わって捨てるものがあれば分解してみたらどうでしょう。

2.ポンプ部分を抜きます

よく洗ったあと、ポンプ部分を抜き出します。この種のポンプは、ノズルがポンプを押すためのレバーを兼ねています。

よく洗ったあと、ポンプ部分を抜き出します。この種のポンプは、ノズルがポンプを押すためのレバーを兼ねています。

ノズルとレバーを一つの部品で兼ねるのもコストダウンや、機構の簡素化の工夫なのでしょうね。

ボディソープはかなりドロドロしていますのでポンプは少し太めです。

中にスプリングが見えます。ノズルを下に押すと、スプリングの反発でノズルは上に戻ってきます。

3.ポンプの中にスプリングが見えます

半透明の樹脂を通してスプリングが見えます。このスプリングが、下にノズルを押したとき反発して上にノズルを押し上げる働きをするための仕組みですね。

半透明の樹脂を通してスプリングが見えます。このスプリングが、下にノズルを押したとき反発して上にノズルを押し上げる働きをするための仕組みですね。

相当時間をかけて洗ったのですが中に泡も見えます。

スプリングの下には、何か出っぱったものも見えます。

4.ノズルの上の部分が外れそう・・・

どこから分解を開始するか難しいケースです。しかし、ノズルの上の部分はハメコミになっているようです。ここを何とか外してみましょう。

どこから分解を開始するか難しいケースです。しかし、ノズルの上の部分はハメコミになっているようです。ここを何とか外してみましょう。

よく見るとノズルの先端と白い管の間には隙間が見えます。

ここはハメコミ式になっているようです。隙間を少しずつ広げてノズルを外します。

5.ノズルを取ると小さな鋼球(鉄のボール)が・・・

少しずつ隙間を広げ、ノズル部分を外しました。ノズルを外すと小さな鋼球(鉄のボール)が出てきました。大きさは直径2mm程度です。写真の左側の白い筒の中に収まっていました。

少しずつ隙間を広げ、ノズル部分を外しました。ノズルを外すと小さな鋼球(鉄のボール)が出てきました。大きさは直径2mm程度です。写真の左側の白い筒の中に収まっていました。

6.白い筒の中の鋼球

鋼球(ボール)は筒の入り口から1cm程度入ったところに収まっています。ボールの下はそれ以上ボールが下に落ちないように筒の大きさが狭められています

鋼球(ボール)は筒の入り口から1cm程度入ったところに収まっています。ボールの下はそれ以上ボールが下に落ちないように筒の大きさが狭められています

このボールは、下から液体に押されれば上に持ち上げられて液体を流しますが、下への流れにはフタとなって流れを止める、「逆止弁」の役割をしている様です。

小さなボールですが、なかなかうまい働きをするように工夫されていますね。

実に簡単な構造の逆止弁ですね。

7.とりあえずパッキングを外してみます!

外せそうなところが見あたりません。とりあえずパッキングを外してみましょう。

8.パッキングを外しても・・・

パッキングを外してもあまり変化はありません。どうも部品が接着等で一体化されているようです。刃物を使った切断で分解を進めるしか方法はなさそうです。

パッキングを外してもあまり変化はありません。どうも部品が接着等で一体化されているようです。刃物を使った切断で分解を進めるしか方法はなさそうです。

ノコギリが登場です。あまりスマートでないのが気になりますが・・・

元に戻せないような分解の仕方はイマイチです。しかし今回は仕方ありません。切る以外に分解の方法が見つかりません。

部品が一体化されているのでキャップ部分を切り取りました。強引なやり方ですがこれ以外には方法はなさそうです。

10.更にポンプの首部をノコギリで切ります

キャップを切りはずしても「大勢に影響なし」ですので、更にポンプの首部を切ります。

キャップを切りはずしても「大勢に影響なし」ですので、更にポンプの首部を切ります。

切断の際には、中の構造に傷をつけないように、外側を覆っている半透明のプラスティックだけをうまく切るようにします。

中の構造物を傷つけないように回しながら、外側のプラスチックだけを切りとります。

11.ポンプのピストン部分を抜くことが出来そうです

ポンプの上の部分を抜くことが出来るようになりました。これでポンプの内部を確認できます。

ポンプの上の部分を抜くことが出来るようになりました。これでポンプの内部を確認できます。

12.ピストンを抜く

ピストンはプラスチックの部品です。ノズルを押すとピストン(先端が鼓=つづみ=の様な形をしている)が半透明のポンプ容器の内側の壁に沿って下がります。

ピストンは鼓のような形の部分を含め一体の部品として成形されています。ノズル兼レバーを押すとこのピストンが下がります。手を離すとスプリング(バネ)に押し上げられてピストンが上に持ち上がります。

13.ピストンの中はパイプ状に貫通

このピストン部品の先端部は鼓(つづみ)状。中はパイプ状になっていて、ピストンとして働くとともにボディソープが中を流れることができるように工夫されています。ピストンを押すとポンプ容器の中の圧力が上がり、パイプを通ってボディシャンプーが上の方に流れノズルから出てきます。

このピストン部品の先端部は鼓(つづみ)状。中はパイプ状になっていて、ピストンとして働くとともにボディソープが中を流れることができるように工夫されています。ピストンを押すとポンプ容器の中の圧力が上がり、パイプを通ってボディシャンプーが上の方に流れノズルから出てきます。

14.ポンプ容器の中にはスプリング(バネ)が見えます

ピストンはポンプ容器の内側にきちんと収まる大きさで作られています。

ピストンはポンプ容器の内側にきちんと収まる大きさで作られています。

パイプの開口部分をふさいでピストンを中に入れ、押しこむと水鉄砲をうつような感覚で圧力がかかるの感じることができます。これで、ピストンがきちんと働いていると分かります。

ポンプ容器の中には、スプリングが入っています。ノズルが押されてピストンが下に下がると、スプリングが働いてノズルを上に押し上げる仕組みです。

15.こんな部品で作られていました

一番上はピストン。ピストンの細い側には鋼球(鉄のボール)の弁(吐水弁)。次はポンプ容器の中に入っているスプリング(バネ)。ポンプ容器。そしてポンプ容器の下にはめ込み式でパイプが取り付けられていて、ボトルの最低部まで伸びています。

一番上はピストン。ピストンの細い側には鋼球(鉄のボール)の弁(吐水弁)。次はポンプ容器の中に入っているスプリング(バネ)。ポンプ容器。そしてポンプ容器の下にはめ込み式でパイプが取り付けられていて、ボトルの最低部まで伸びています。

16.ポンプ容器の下に何かが見えます

ポンプ容器の下の部分に何かが見えます。この容器の下部の部品も周りを切断して取り出すしかなさそうです。

ポンプ容器の下の部分に何かが見えます。この容器の下部の部品も周りを切断して取り出すしかなさそうです。

確かめるためにノコギリで切断します。中を傷つけない様に外側だけを注意して切ります。

17.ポンプ容器の底部には弁(吸水弁)らしきものがあった!

ポンプ容器の下の部分には、リング状の部品が見えます。これを手で引っ張ると持ち上がります。

ポンプ容器の下の部分には、リング状の部品が見えます。これを手で引っ張ると持ち上がります。

上部の弁(吐出弁)には鋼球が使われていましたが、下の部分はプラスティックを使った弁が使われているようです。弁の下にはスプリング(バネ)がはめられています。部品を上に引くと弁が開きます。通常はスプリングで引っぱられ容器の底をふさぐ役割をしているようです。

通常は下に引っ張られており「閉」の状態になっていますが、ピストンが上にあがってポンプ容器の圧力が下がると下の液体に押されて弁が「開」になるようです。

そうです。これも弁です。上は鋼球(鉄のボール)の弁でしたが、これはもう少し複雑な弁ですね。

ピストンが上に動く時には、ポンプ容器の中の圧力は低くなるので、上側の鋼球は下に引かれて「閉」の状態。逆に下のプラスティックの弁は低くなった圧力により下からポンプ容器に流入する液体に押され「開」の状態になり、下から液体を汲み上げるようです。

18.更に弁の中を見るためノコギリで切ります

もう少し中がよく見えるよう、中を傷つけないように注意して外側をノコギリで切ります。

もう少し中がよく見えるよう、中を傷つけないように注意して外側をノコギリで切ります。

19.弁の上の部分がよく見えるようになりました!

弁の上の部分です。通常はこの部品が下に引っ張られポンプ容器の底で栓(せん)の役割をします。

弁の上の部分です。通常はこの部品が下に引っ張られポンプ容器の底で栓(せん)の役割をします。

上の写真は、指先で引っぱって弁を「開」の状態にしたところです。指を離すと下側にあるスプリングに引っぱられて「閉」の状態になります。

この部品の下には、下に引っ張るためのスプリングが組み込まれているようです。半透明のプラスチックを通してスプリングが見えます。

20.弁そのものを取り出してみましょう

弁を取り出すためにまたまたノコギリを使います。弁を取り出せるよう、外側を切り取ります。

弁を取り出すためにまたまたノコギリを使います。弁を取り出せるよう、外側を切り取ります。

21.ポンプ容器の底に取り付けられている弁(吸水弁)です

ついに弁を取り出すことができました。

ついに弁を取り出すことができました。

この弁はプラスチックとバネで構成されています。バネで下側に弁を引っぱってポンプ容器の底をふさいでいますので、容器側の圧力が高いときに「閉」の状態です。容器側の圧力が低くなると下からの流れの圧力で「開」の状態になるようです。

液体の粘りがかなり高いので、下部の弁は、ある程度の力で下に引っ張らなければ役目を果たせないのでしょうね。上部の鋼球ボールに比べれば少し部品らしい部品ですね。

ポンプの仕組みを理解するポイントは上部と下部にある2つの弁でしょう。

ポンプの仕組みを理解するポイントは上部と下部にある2つの弁でしょう。

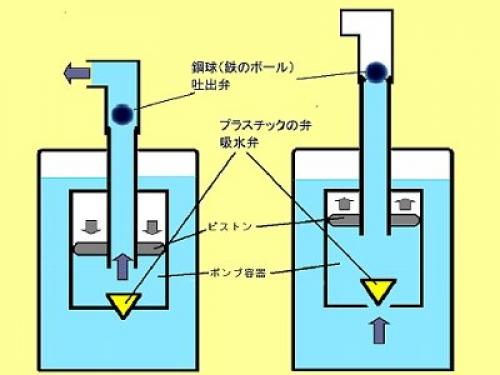

<<左側の絵>>

レバー(ノズル)を押すとピストンが下がりポンプ容器の圧力が高くなります。そうすると、下側の弁(吸水弁)はポンプ容器から押されて閉じることになります。一方、上側の弁(吐出弁)はポンプ容器から押されると開くことになり、これに伴い、中の液体は上に押し上げられます

<<右側の絵>>

tにレバー(ノズル)が上に戻る時には、ピストンが上にあがることにより、ポンプ容器の圧力が下がります。これに伴い、下側の弁(吸水弁)は「開」、上側の弁(吐出弁)は「閉」となり、容器フ下にある液体はポンプ容器の中へあがります(汲み上げられます)

ポリボトル用のポンプの分解を終えて

シャンプーやリンス、ボディシャンプーなどは身近なものです。使い捨てに近い形で使われる安価なポンプがどんな仕組みなのかを見るため分解をしてみました。当然のことながら、それほど高価と思える部品は使われていませんでした。鋼球(鉄のボール)を弁として使うのはうまい工夫だと思います。ボールの重さで液体が逆流しない弁(吐出弁)としての役目を果たします。ノコギリなどの刃物が必要ですので、少し手間はかかりますが、なかなかおもしろい「ものこわし」でした。

2つの弁を巧みに利用

ピストンが上がり下がりするときに逆向きに働く2つの弁を利用してピストンの動きにあわせてボトルの下から液体を上側に汲み上げる様に工夫されています。ピストンが動くことで、ポンプ室の圧力が高くなればノズルから吐出し、ポンプ室の圧力が下がれば下から液体を汲み上げるように工夫されています。

このボトルに使われている弁は上側が、鋼球で下側がプラスチックのものでした。種々のポンプを見てみましたが、ポンプによっては、下の弁にも鋼球が使われているケースがありました。

液体の粘度で弁を使い分け?

たぶん液体の粘度によって使い分けられているのではないかと思います。比較的サラサラした液体用のポンプには鋼球が使われているようです。粘度が高いと鋼球では「閉」の状態がうまく働かないのかもしれないなという印象です。

プラスチックの弁の上側の形状の役割は不明

プラスチックの弁(吸水弁)の上側の形状は何のためなのか分かりませんでした。何かの必然性があって、あのような複雑な形状となっているのでしょうが、分解しただけでは分かりませんでした。

完全に理解できなくても・・・

「ものこわし」をしても実際には使われている技術や工夫を完全に理解出来るわけではありません。しかしながら、中味を見てみよう(ブラックボックスを開けてみよう)とすることが重要だと思っています。ブラックボックスは魔法で出来ているわけではありません。誰かが考え工夫した努力の結晶として出来上がっているのです。はじめから分からないだろうと諦めるのではなく、中に込められたアイディアや工夫、努力の跡を探してみてはどうでしょうか?

分解すると何かを感じます・・・

分解してみると何かを感じます。それが重要だと思います。多くを期待しなくても十分に楽しめるのが「ものこわし」です。捨てるようなものがあれば、捨てる前に「ものこわし」に挑戦することをおすすめします。