泡が出てくるポンプ

ポリ容器用のポンプの「ものこわし」も3種類目です。ノズルから泡が出てくるハンドソープなどを使ったことがありますか? 容器の中では水の様な液状ですが、ノズルからはきめ細かい泡が出てきます。

今回は、泡が出て来るポンプ(泡の出るハンドソープのポンプ)を分解しました。「通常のポリボトル用のポンプ」、「逆さまにしても使えるポンプ」・・・それぞれ、いろいろな工夫やアイディアが盛り込まれていましたが、「泡が出て来るポンプ」にどんなアイディアや工夫が盛り込まれているのかを見てみましょう。

今回は、泡が出て来るポンプ(泡の出るハンドソープのポンプ)を分解しました。「通常のポリボトル用のポンプ」、「逆さまにしても使えるポンプ」・・・それぞれ、いろいろな工夫やアイディアが盛り込まれていましたが、「泡が出て来るポンプ」にどんなアイディアや工夫が盛り込まれているのかを見てみましょう。

ポリ容器用のポンプを分解するにはナイフやノコギリなどの刃物が必要になります。ケガをしないよう十分に注意する必要があります。同じように試してみるときには、ケガをしないよう十分に注意してください。

1.泡が出てくるポンプ

外から見ると通常のポリ容器と同じようなものですが、ノズルがやや太めですね。この種のポンプに特許があるのかどうか知りませんが、この容器は吉野工業所という包装容器の大手の会社が作ったものです。

2.ポンプ部分を引き抜きます

2.ポンプ部分を引き抜きます

ともかく、ポンプ部分を容器から外してみましょう。 通常のポリ容器用のポンプとの違い・・・気がつきましたか? キャップのすぐ下の部分(白い部分)が少し太めですね。通常のポンプと較べると、直径が2-3倍ありますね。この部分に泡として出す秘密の工夫があるのでしょう。

ボトルの中液体は水の様に透明です。泡の形で容器の中に入っている訳ではありません。

3.更にノズル部分を引っ張って外します

3.更にノズル部分を引っ張って外します

ナイフやノコギリを使わなくても外れる部分はとにかく外します

ナイフやノコギリを使わなくても外れる部分はとにかく外します

きちんと組み合わされて作られていますのでどこが外れるのかなかなか分かりません。いろいろトライするうちに外れそうな部分が見えてきます。

筒の組み合わせ部分に縦縞のような筋が入っています。間から空気を取り入れるための隙間が空けられているようです。

4.中に鋼製の玉が・・・

4.中に鋼製の玉が・・・

このポンプでも鋼製の玉がポンプの部品として使われているようです。

5.鋼製のボール

5.鋼製のボール

中に入っていた鋼製のボールです。

これも他のポリ容器のポンプに使われているものと同様にポンプの弁として使われているのだろうと思います。

6.更に分解を進めます。ノコギリの登場です

6.更に分解を進めます。ノコギリの登場です

ポンプの中を見るためにノコギリで一部を切断してみましょう。どこを切断すればよいのか外からは分かりません。適当に場所を選び、マジックインキで線を引いてその部分を切断してみます。

ポンプの中を見るためにノコギリで一部を切断してみましょう。どこを切断すればよいのか外からは分かりません。適当に場所を選び、マジックインキで線を引いてその部分を切断してみます。

7.中にはプラスティックで出来たピストンらしきものが・・・

7.中にはプラスティックで出来たピストンらしきものが・・・

中にはピストン状のものが入っているのが見えます。先ほど取り出した鋼製の玉は元の位置に収めて写真を撮影しました。

鋼製のボールが入っている細い管を伝って洗剤/石けん液が上がって来るようです。

8.ピストン状の部品を引き抜いてみます

8.ピストン状の部品を引き抜いてみます

引き抜いた写真手前の部品には、ピストンの働きをする部分が2カ所あります。右側の大きな鼓状のものと、スプリングの上の部分を覆っている透明のプラスチックのスカート状のもの。

右側の大きい部分は白い大きな部分でピストンの働きをし、透明のスカート状のものはポンプの下の細い部分でピストンの役割を果たしているようです。

9.更にスプリングが付いた部品を引き抜きます

9.更にスプリングが付いた部品を引き抜きます

スプリングの中に入っている棒状の部品の右側は、上からポンプが押されると、下に下がり、ポンプ容器の下の部分にふたをする役割をする様です。

スプリングの中に入っている棒状の部品の右側は、上からポンプが押されると、下に下がり、ポンプ容器の下の部分にふたをする役割をする様です。

棒状の部品の左側はポンプが押され、右側部分がポンプ容器の下部を閉めると外側の筒部分が押し下げられることで、上に液が流れる通路を開ける役割を担っているようですね。

つまりこのスプリングが付いた部分でボトルの中から液体を汲み上げるためのポンプの役割をしています。

上からポンプが押されると・・・

1)ポンプ容器(上で述べた白い部品の下の筒状の部分)の下部がふさがれ、

2)透明のスカート状部品がポンプ容器の中の圧力を高めます

3)同時にスプリングが付いた部品の筒の部分が下に押し下げられ、上に向かう通路が開きます。

4)これで、液体が上に送られます。

10.もう少しこの部分を詳しく見てみましょう

10.もう少しこの部分を詳しく見てみましょう

上からポンプが押されると(写真では指で外の筒を下に押しています)、外側の筒が下に下がることで、下から液体が上がるための通路が出来ます。つまり上からポンプを押すと、弁が「開」になります。

上からポンプが押されると(写真では指で外の筒を下に押しています)、外側の筒が下に下がることで、下から液体が上がるための通路が出来ます。つまり上からポンプを押すと、弁が「開」になります。

一方この部品の下の部分はポンプ容器の下に空いた穴をふさぎます(ポンプ容器の下の部分を「閉」にする)。このため、ポンプ容器の中を透明のスカート状の部分が下に押しつけれれることで、ポンプ容器にたまっている液体(洗剤/石けん)が上に送られます。

11.次にノズルの中を覗いて見ましょう

ノズルの中には小さなプラスチック部品が入っていました。取り出すのは簡単ではありませんでしたが、歯科用のピンセットを使い取り出すことが出来ました。

ノズルの中には小さなプラスチック部品が入っていました。取り出すのは簡単ではありませんでしたが、歯科用のピンセットを使い取り出すことが出来ました。

右側の小さな部品が中に入っていたものです。

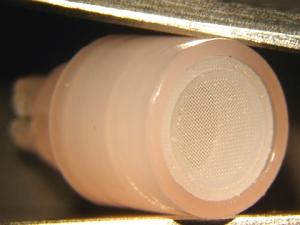

12.この部品を拡大しました

12.この部品を拡大しました

この部品のメッシュ(網)を通して出すことできめ細かい泡を作り出しているようですね。メッシュ部分の直径はわずかに4.5mmです。実ノ細かいメッシュ(網)です。

この部品のメッシュ(網)を通して出すことできめ細かい泡を作り出しているようですね。メッシュ部分の直径はわずかに4.5mmです。実ノ細かいメッシュ(網)です。

この部品の下側で空気と洗剤/石けんが混ざり、この細かいメッシュを通ることできめ細かい泡になるよう

ですね。この小さな部品の下部・外側から空気が、中心部から洗剤/石けん分が供給されています。

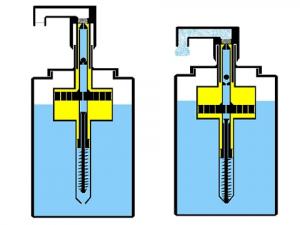

13.以上からこのポンプの仕組みを概略的に図示してみましょう

13.以上からこのポンプの仕組みを概略的に図示してみましょう

左側が通常の状態。右側がノズル部分を下に押したときの状態です。

左側が通常の状態。右側がノズル部分を下に押したときの状態です。

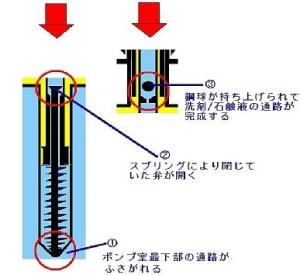

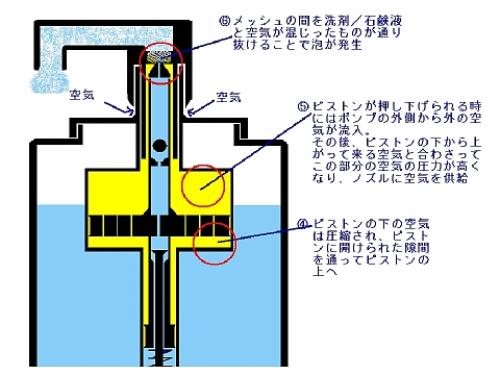

14.泡が出るポンプの仕組み

<<ノズルを押すと・・・>>

<<ノズルを押すと・・・>>

<1> ポンプの最下部(1)ではボトルとを結ぶ穴がふさがれ、同時に上から押されることでポンプ室の中のスプリングが縮まり、結果的に(2)の部分の弁が開きます。これにより洗剤/石鹸液を上に流す通路が出来上がりポンプ室に貯まっていた洗剤/石鹸液が上に押し上げられます。

<2> その結果、(3)の部分では、鋼球が上に持ち上げられ、洗剤/石鹸液がノズルに向かう通路が出来ます。

<<空気槽の部分>>

<3> 一方、ノズルが押し下げられることで、同時にポンプの中段の空気槽(黄色い部分)の下部(ピストンの下の部分?)では、空気はいったん圧縮されます。この時、空気槽の上部にはポンプの側面の細い間隙から外部の空気が取り入れられます。

<4> 空気槽の下で圧縮された空気はピストンに開けられている細い穴を通って上部(4)に流れます。

空気槽にはすでに外からの空気が取り込まれていますので、空気槽の上の部分の空気の圧力が上昇し、もう一つの細いノズルに通じる隙間からノズル部分に送り込まれます

<5> ノズル側に送り込まれた空気はメッシュ状の部品(5)の部分で洗剤/石鹸液と混ざってノズルから細かい泡となって噴出します。

<6> これらが繰り返されることでノズルから泡が出ます。

「泡が出るポンプ」にもおもしろい工夫がされていますね。

ノズルを押すという一度の動作で、洗剤/石鹸液を上に押し上げるとともに、中段に設けている空気槽からノズル部分に空気を供給する工夫がされています。

どのくらいの隙間を設ければうまく泡としてノズルから出てくるかをいろいろ試しながらこの仕組みが出来上がったのではないでしょうか。

いろいろな人が考えた工夫やアイディアを見てみるのは楽しいですね。