逆さまでも使えるポンプ

今回は、逆さまにしても使うことが出来るポンプ式の洗剤(のポンプ)を「ものこわし」の対象に選びました。風呂用の洗剤などで、逆さまにしても使える洗剤というのが売られていますね。逆さまにしても洗剤がうまく噴射出来るというのは不思議ではありませんか?

ポリボトル用のポンプの巻も参考に

「ポリボトル用のポンプの巻」の通常型のポンプと対比して中がどんな仕組みになっているかを見てみましょう。

ケガをしないよう十分に注意

ポリボトルの分解にはナイフやノコギリなどの刃物が必要になりますので、ケガをしないよう十分に注意して下さい。

1.逆さまにしても使える洗剤のボトル

ポリボトルに入った洗剤のポンプにもいろいろな種類がありますね。グリップを握って霧状に噴射するタイプや、シャンプーやこのボディソープの様にノズルを押さえると中から液体が出ているタイプなど様々です。それらの中で気になるのが逆さまにしても噴射出来るタイプの洗剤です。このタイプは比較的新しい種類のものですが、分解してみましょう。

逆さまでも使えるというのは不思議ですね・・・。

写真の様に、このポンプはグリップを握って霧状に洗剤を噴射するタイプのポンプです。

2.ポンプ部分を引き抜きます

よく洗ったあと、ポンプ部分を抜き出します。

よく洗ったあと、ポンプ部分を抜き出します。

キャップ部分の下に通常のポンプとは少し形状が違います。ここが逆さまにしてもポンプが働く工夫の場所でしょうかね?

キャップの下にストローを2本束ねた様なプラスチック部品が・・・

まずここの構造がどうなっているか見てみましょう。

3.キャップの下の少し太い部分には、鋼球(鉄のボール)が入っているのが見えます

3.キャップの下の少し太い部分には、鋼球(鉄のボール)が入っているのが見えます

写真の左の部分が上のキャップ部分を貫通してノズルの方向につながっています。

写真の左の部分が上のキャップ部分を貫通してノズルの方向につながっています。

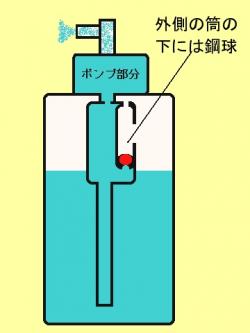

構造としては、通常のタイプのポンプの筒の外側にもう筒が付いた様な構造になっていて、下側行くと一本に合わさっています。外側の筒は横に穴が空いていて、中に鋼球が入っています。上下に動かすと、ボールは上下に動きます。

ボールが下にあるときには、下に続く穴はボールでフタがされる構造です。上下に動かすと、ボールは上下に動きます。ボールが下にあるときには、下に続いた穴はボールでふさがれる構造です。

4.外側の筒の構造

図示すると上の様になります。

図示すると上の様になります。

上の方にはグリップでピストンを動かすポンプ部分(グリップや構造は省略)がありますがここでは省略しています。その下には容器の底に向かってパイプが伸びています。そのメインの筒の横に、内部に鋼球の入った筒が付いています。

鋼球は、ボトルの中の液体が少なくなってもポンプ部分に空気が流入しないようにフタをしているようです。

ポンプには空気が流入しないので、ピストンを動かせば下から洗剤が供給されることになります。

5.今度は、逆さまにするとどうなるか考えてみましょう!

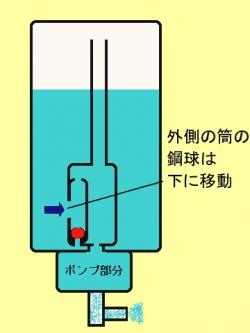

底部に伸びている筒は液面の外に出ますが、外側に付いている筒の横に穴が空いているため、底部のパイプが液面より上に上がっても、ポンプ部分に洗剤がそのまま供給される構造ですね。

底部に伸びている筒は液面の外に出ますが、外側に付いている筒の横に穴が空いているため、底部のパイプが液面より上に上がっても、ポンプ部分に洗剤がそのまま供給される構造ですね。

通常の使い方では外側の筒の穴から空気が入らないように鋼球が通路をふさぎ、逆さまにすれば、空気を遮断した外側の筒の部分からポンプに洗剤を供給する・・・

シンプルですがすばらしいアイディアですね。

6.逆さまで使える仕組みは分かりましたが、他の部分も見てみましょう

例によって取れそうなところは取ってみましょう。ノズルの先端は洗剤を霧状にして吹き出す部分でですがこれを取りましょう。

例によって取れそうなところは取ってみましょう。ノズルの先端は洗剤を霧状にして吹き出す部分でですがこれを取りましょう。

かなりガッチリと組み合わせれていますが先端部は開閉動作のために回る構造になっています。回るということは接着剤で接着されていないということですから少し力を入れて取り外します。

7.ノズルの先端が取れました!

ノズルの先端部を取ったところです。

ノズルの先端部を取ったところです。

ガッチリと組み合わせれていましたが、どうやら取れました。あまり傷を付けない様、ボロ布をまわりに巻いて力を入れました。

8.次はグリップを取ってみましょう

グリップも力まかせに外します。プラスチックで出来ていますからかなり弾力性があります。製造過程ではどのような順番で組み立てられたのでしょうかね? とりあえず、取れそうなところから外して行きましょう。

グリップも力まかせに外します。プラスチックで出来ていますからかなり弾力性があります。製造過程ではどのような順番で組み立てられたのでしょうかね? とりあえず、取れそうなところから外して行きましょう。

9.強引にグリップを取りました

グリップの下にはピストン(中央部の白い棒)。写真の右側はノズル部分です。

中央部の白い棒がグリップの下にあるピストンです。グリップを握るとこのピストンが押され、ポンプが働きます。ピストンを動かすと写真の右側のノズル部分から洗剤が噴射されます。

10. 白いピストン棒を抜いてみました

10. 白いピストン棒を抜いてみました

ピストン棒の下にはスプリング。これでグリップを押し戻して「るわけですね。

ピストン棒の下にはスプリング。これでグリップを押し戻して「るわけですね。ピストンは、鼓(つづみ)状の円盤でグリップを握ったとき空気が漏れないよう側壁に沿ってきちんと動くように工夫されています。

11.外すことが出来そうな部品は見あたりません!

11.外すことが出来そうな部品は見あたりません!

外すことが出来そうな部品は見あたりませんので、ノコギリの登場です。

外すことが出来そうな部品は見あたりませんので、ノコギリの登場です。黒く線を引いた部分を切ってみましょう。ノズルの下の部分がもう少し見えるかもしれません。

12.先端部のプラスチックを切り取りました

12.先端部のプラスチックを切り取りました

先端部のプラスチックを切り取りました。これでノズル部分を引き抜くことが出来るでしょうか?

先端部のプラスチックを切り取りました。これでノズル部分を引き抜くことが出来るでしょうか?ノズルの下の部分が少し見えてきました。

13.ノズル部分を引き抜きました

13.ノズル部分を引き抜きました

ノズル部分です。

ノズル部分です。ノズル部分は上の細い筒に差し込まれていました。下の 丸い筒はピストン部分です。ピストン棒はすでに抜いてあります。

14.またノコギリが登場!

14.またノコギリが登場!

またしてもノコギリで切る以外に先に進めそうにありません!

またしてもノコギリで切る以外に先に進めそうにありません!容器のキャップ部分をノコギリ切って外します。

15.更にノコギリで切ります

15.更にノコギリで切ります

更にプラスチック部品の端をノコギリで切ってみましょう。ポンプの構造が見えるといいのですが・・・。

更にプラスチック部品の端をノコギリで切ってみましょう。ポンプの構造が見えるといいのですが・・・。「ものこわし」に試行錯誤はつきものです!

16.プラスチックの端を切り落としました

16.プラスチックの端を切り落としました

少し中が見えてきました。

少し中が見えてきました。17.更に不要部分を切りはずしましょう!

更に不要部分切り取りましょう。

更に不要部分切り取りましょう。このタイプのポンプは形を整えるため、プラスチックのカバーが貼り付けられています。不要と思われる部分をノコギリで切り落とします。

18.ポンプの部分の主要な部品が出てきました

不要部分を切り離し部品をバラバラにしてみました。

不要部分を切り離し部品をバラバラにしてみました。19.ポンプの仕組みを更に詳しく見てみましょう

ポンプ部分を詳しく見るために更にノコギリでパイプ部分を切りますB筒の中に何かが見えます。ポンプを構成する2つの弁がこの中にあると思われます。

ポンプ部分を詳しく見るために更にノコギリでパイプ部分を切りますB筒の中に何かが見えます。ポンプを構成する2つの弁がこの中にあると思われます。

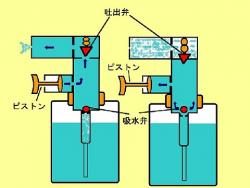

パイプの上には2つの穴があります。上側の穴はノズル部分につながっています。下側の穴はピストン部分につながっており、グリップを握ると、この穴を通してパイプ(ポンプ容器)側に空気が送られポンプ容器の中の圧力が高まります。

20.中から2つのプラスチック部品が出てきました

中から出てきたプラスチックボールと、右側の細長いプラスチック部品も弁でしょう。これらはポンプの基本的な部品です。

中から出てきたプラスチックボールと、右側の細長いプラスチック部品も弁でしょう。これらはポンプの基本的な部品です。

プラスチックボールは吸水弁(ボトルから洗剤をポンプ容器まで汲み上げる)、もう一つの弁は吐出弁(ノズルに洗剤を送り出す部分に使用)です。

パイプ上に2つの穴も見えています。右側の少し大きめの穴は汲み上げた洗剤をノズルの先に送るための穴です。もう一つの穴はピストンにつながっていて、グリップを握るとピストン容器内の圧力が上がり、それがポンプ容器内の圧力を高め、洗剤をノズルから噴射させます。

数字の8のような形をした部分がバネの役目をして通常はポンプ容器(中央の穴が2つあるパイプ部分)にフタをした状態です。グリップを握るとポンプ容器内の圧力が高まりそれに押されて8の字がつぶれて右側の大きい方の穴からノズルへ洗剤が押し出されます。

21.グリップ式のポンプの仕組み

グリップ式のポンプのおおざっぱな構造が分かりました。

グリップ式のポンプのおおざっぱな構造が分かりました。

グリップを握るとピストンが押され、ピストン内の圧力が高まり、ピストン容器とポンプ容器を結んでいる穴を通してこの圧力が伝わります。

圧力が高まると上の弁は押されて「開」の状態になります。下のプラスチックボールの弁は押されると下につながっているパイプにフタをします。

その結果逃げ場のない洗剤がノズルを通して噴射することになります。

逆にグリップが戻る時には、上の弁は「閉」になり下の弁は「開」になり圧力が下がったポンプ容器に下から洗剤が汲み上げられます。

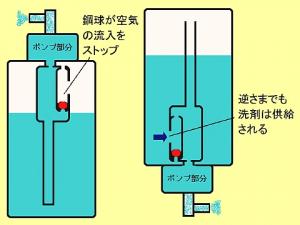

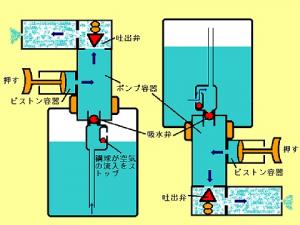

22.逆さまでも使える仕組みを復習

すでに初めの部分でなぜ逆さまにしてもポンプが使えるかを書いてしまいましたが、復習の意味でもう一度「そのままの状態で使う」時と、「逆さまで使う」時の両方を並べて見てみましょう。

すでに初めの部分でなぜ逆さまにしてもポンプが使えるかを書いてしまいましたが、復習の意味でもう一度「そのままの状態で使う」時と、「逆さまで使う」時の両方を並べて見てみましょう。☆逆さまにしても使える工夫☆

1) 通常の状態で使うときには外側の筒の中の鋼球は液面より上にある空気がポンプ部分に入り込まないようにフタをする役割をしています。空気が入り込むと液体より空気の方が軽いためポンプ容器に空気が入って汲み上げたい洗剤は上には上がって行けません。そのため、空気が入らないようにする必要があります。

2) 逆に「逆さまで使う」時には、ポンプ部分をふさいでいた鋼球は下(逆さの状態の下)に移動します。このためボトルの下まで伸びているパイプが液面より上に出ていても、外側に取り付けた筒の横から洗剤が入りますのでポンプ部分に連続的に洗剤が供給されます。

3) 「逆さまで使う」時にはボトルの下に伸びたパイプの上には空気がありますが、その下には空気より重い液体がありますので、ここから空気がポンプに吸い込まれることはありません。

☆ 外側に取り付けた筒と中に入った鋼球がなかなかうまい働きをしていますね。

☆ この図面はポンプ部分は簡略化していますので逆さまにしても使える工夫の部分を中心に見て下さいね。

☆ シンプルですがすばらしいアイディアですね。簡単でありながら常識的でない「逆さま」でも使えるポンプを実現した工夫には脱帽です!

23.そのままの状態での噴射と逆さまでの噴射

そのままの状態でグリップを握って噴射する時と、逆さまにして噴射する時の各部分の動きです。それぞれの弁がどうなっているかをご覧下さい。

そのままの状態でグリップを握って噴射する時と、逆さまにして噴射する時の各部分の動きです。それぞれの弁がどうなっているかをご覧下さい。24.念のためプラスチックボールの比重調べました

中に入っている洗剤とくらべプラスチックボールの比重がどうなっているのかを調べるため、洗剤の中にボールを入れてみました。

写真の様にボールはわずかに頭を出して浮かんでいます。これはボールの比重がほぼ洗剤と同じ(ほんの少しだけ低い)ということです。

鋼鉄のボールでは洗剤にくらべ極端に比重が高くなりますので、逆さまにするとポンプ容器の中の圧力が高まっても、容易に弁としては働かないでしょう。しかし比重がほとんど同じプラスチックなら、ポンプ容器内の圧力が高まれば、ボトルの底への通路をふさぎ、ポンプ容器内の圧力をボトルの底側に逃がさない働きをします。

逆さまでも噴射出来るポンプとするためには弁の材質についても工夫されているのでしょうね。