デジタルカメラ

フィルムを買う必要がありませんし、撮影結果をすぐに確認できますので便利なカメラですね。デジタルカメラの仕組みを完全に理解することは不可能でしょうが少なくとも表面のカバーを外してみたらどんなものが出てくるでしょうか?

古いデジタルカメラを分解してみよう!

少し古くて使っていないデジタルカメラがありましたので分解してみました。正直なところ、少数の電子部品とレンズの組み合わせで出来ているものと想像していました。しかしながら思ったより多くの部品が使われていました。

1.分解するのは80万画素デジタルカメラ

このデジタルカメラは80万画素。オートフォーカス機構はついていますが、レンズはズーム装置を備えていません。単3の乾電池4本を使い、スマートメディアという薄い切手の様なフラッシュメモリに記録する方式のものです。

このデジタルカメラは80万画素。オートフォーカス機構はついていますが、レンズはズーム装置を備えていません。単3の乾電池4本を使い、スマートメディアという薄い切手の様なフラッシュメモリに記録する方式のものです。

カメラの後ろ側には液晶のモニター画面があります。記録するためのスマートメディアは写真の左側から差し込む方式です。

2.まず不要なストラップ(つり下げ用のヒモ)を外しましょう

分解を始めます。どこから分解を始めるかのキマリはありません。しかしながら、ストラップは不要であることは明らかでしょう。

分解を始めます。どこから分解を始めるかのキマリはありません。しかしながら、ストラップは不要であることは明らかでしょう。

まず電池を抜き、ストラップ等をはずします。

3.ネジはいろんなところに隠れています

外側から見えるネジを全部はずします。ネジはいろいろなところに隠れています。

外側から見えるネジを全部はずします。ネジはいろいろなところに隠れています。

根気よく探してすべてをはずしましょう。

デジタルカメラの分解はほとんどプラスのマイクロドライバー1本があればほとんどOKです。いろんなところに小さなネジが隠れています。外からあまり目立たないように工夫されていることが多いので根気よくさがしましょう。

4.電池ケースの中にもネジが・・・

電池入れのふたを開けたところにもネジが隠れていました。これらをすべてはずせば・・・。

電池入れのふたを開けたところにもネジが隠れていました。これらをすべてはずせば・・・。

1

2

3

4

カメラの裏のパネルがとれました。液晶モニターは透明のアクリル板で保護されています。

カメラの裏のパネルがとれました。液晶モニターは透明のアクリル板で保護されています。

6.液晶モニターパネル

液晶モニターがむき出しになりました。

液晶モニターがむき出しになりました。

正面は液晶モニターです。その左側にはモニターに表示された画像の縮小、拡大のメニューボタンの下のスイッチの回路が見えます

5

6

(1)更に分解を進めます。裏のパネルで隠れていたネジを見つけ、一つずつはずしていきます。

(1)更に分解を進めます。裏のパネルで隠れていたネジを見つけ、一つずつはずしていきます。

モニターパネルの下にもネジが・・・

(2)根気よく、根気よく・・・

モニターパネルの横にもネジ。デジカメは電子機器という印象ですね。

(3)どのネジをはずせばどこがはずれるかは必ずしも予測出来ません。少しパーツが動くようになれば、まだ残っているネジのありかが少しずつ分かってきます。

外れそうなところを少し動かしてみましょう。「ものこわし」は、かくれたネジとの鬼ごっこ。ネジを外すたびにどこがゆるみ、どこがまだ動かないかを確認しましょう。ネジがかくれていそうな場所を探す手がかりになります。

(4)電源コードの差し込み口など、いろんな場所にネジは隠されています。

7(1)

7(2)

7(3)

7(4)

8.ステッカーの下も要注意!

製品名や製品番号の貼り付けステッカーの下にもネジが隠れていることがあります。

製品名や製品番号の貼り付けステッカーの下にもネジが隠れていることがあります。

ネジが見つからないときにはステッカーも外してみましょう。かくれているネジを発見できるとうれしいものです。

このカメラの場合には残念ながら隠れていませんでした。

9.前面のパネルがはずれそう・・・

前面のパネルがとれるかも・・・

前面のパネルがとれるかも・・・

シャッターや各種のメニュー設定ボタンの下が見えてきました。

10.メニューボタンの下には・・・

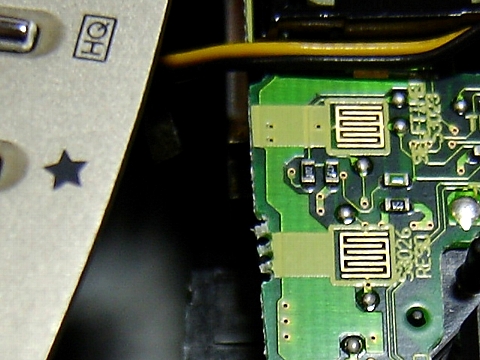

(1)上の方に見える左側3つ、右側2つの小さな丸いものがメニュー等を調整するボタンの裏側です。電導性のものだろうと思います。上からボタンを押すと下の写真のクランクの様な模様の部品に接触するように配置されています。ボタンの下はゴムの様で、柔らかく弾力のある材質で外側のケースと一体で作られています。

(2)メニュー等を調整するボタンの下にある電子部品です。

(2)メニュー等を調整するボタンの下にある電子部品です。

右の方の2つの四角いクランク状の模様が見える部品は画質調整等のボタンの下にあるスイッチです。次の写真に写っているボタンが下に下がると、電気が流れないように絶縁を成しているクランク状の溝に橋がかかって電気が流れることでオン、オフの状態を作り出しているようです。

8

9

10(1)

10(2)

11.ハメコミ端子で多くの部品を接続!

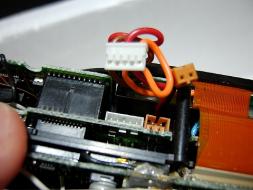

デジタルカメラの場合、電子部品が多く使われています。電子部品の接続はオスとメスの端子をはめ込んでつないである場合も多く、ここでも5本の線と2本の線を持ったハメコミ式の端子が使われていました。

デジタルカメラの場合、電子部品が多く使われています。電子部品の接続はオスとメスの端子をはめ込んでつないである場合も多く、ここでも5本の線と2本の線を持ったハメコミ式の端子が使われていました。

部品を固定しているのはネジとは限りません。はめ込み用の端子で止めてある場合もあります。 白い部分が「はめこみ端子」です。上の白い部分が、中央の白い5つの針部分にはめ込まれていました。

12.やむを得ずコードを切断!

カメラの前面のふたに接続されているコードを切断します。このコードはネジや差し込み式の接続ではありませんので分解のためにやむを得ず切断しました。

カメラの前面のふたに接続されているコードを切断します。このコードはネジや差し込み式の接続ではありませんので分解のためにやむを得ず切断しました。

「ものこわし」では修理するわけではありませんのでコードを切断します。

13.大きく3つの部分に分解!

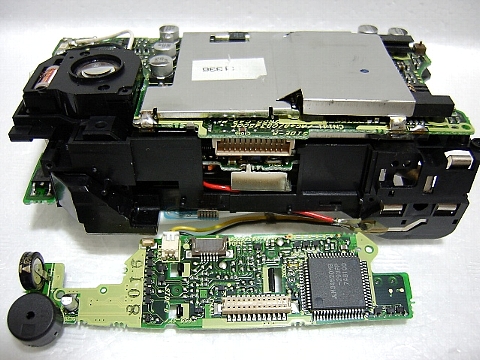

これで、前面パネル、後部パネル、本体部分の3つに分かれました。

これで、前面パネル、後部パネル、本体部分の3つに分かれました。

11

12

13

14.上部の電子部品の取り外し

上部の電子部品は差し込み式で、そっと引き上げるとはずすことが出来ました。これは裏側からの写真。反対側に撮影枚数や撮影条件等を表示する小さなモノクロ液晶パネル(次の写真参照)が取り付けられていました。

上部の電子部品は差し込み式で、そっと引き上げるとはずすことが出来ました。これは裏側からの写真。反対側に撮影枚数や撮影条件等を表示する小さなモノクロ液晶パネル(次の写真参照)が取り付けられていました。

15.上部の液晶パネルがはずれそう・・・

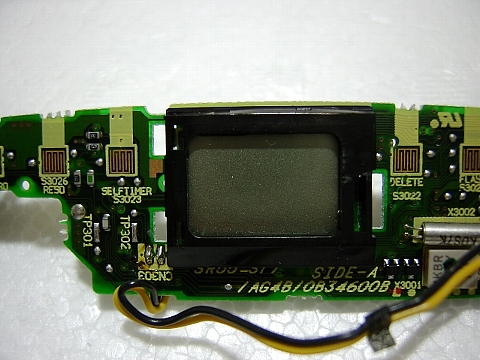

これは、上側からの写真。白黒の液晶パネルで撮影枚数や撮影のモード表示等を行うための液晶パネルです。細部を観察すると液晶パネルははめ込み式になっているよ、です。これを取り外してみましょう。

これは、上側からの写真。白黒の液晶パネルで撮影枚数や撮影のモード表示等を行うための液晶パネルです。細部を観察すると液晶パネルははめ込み式になっているよ、です。これを取り外してみましょう。

このパネルは白黒で撮影枚数や撮影モード等を表示するためのものです。

16.モノクロ液晶パネルの下には上下にサれぞれ8個の電極!

液晶パネルの下には両サイドにそれぞれ8個ずつの電極が見えます。これらの電極で液晶パネルの表示のコントロールを行っているようです。

液晶パネルの下には両サイドにそれぞれ8個ずつの電極が見えます。これらの電極で液晶パネルの表示のコントロールを行っているようです。

14

15

16

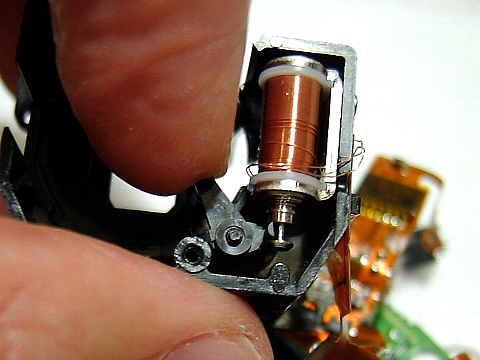

17.いよいよレンズ部分を分解!

(1)レンズ部分がよく見えるようになりました。このカメラにはオートフォーカス機構(自動焦点あわせ機構)が埋め込まれています。

(1)レンズ部分がよく見えるようになりました。このカメラにはオートフォーカス機構(自動焦点あわせ機構)が埋め込まれています。

右側のコイル部分はシャッターを切るための仕組みだと思われます。

(2)右側に見えるコイルはシャッターを動かすための機構のようです。この写真では、電流が流れるとコイルの中に磁界が出来て中に入っている棒が上に引っ張られ、それがコイルの左斜め下の小さなレバーを動かす仕組みになっているようです。

(2)右側に見えるコイルはシャッターを動かすための機構のようです。この写真では、電流が流れるとコイルの中に磁界が出来て中に入っている棒が上に引っ張られ、それがコイルの左斜め下の小さなレバーを動かす仕組みになっているようです。

(3)コイルに電流が流れるとコイルの中の細い棒が上側に引っ張られ、小さなレバー下側に動きシャッターが切れるように工夫されているようです。

(3)コイルに電流が流れるとコイルの中の細い棒が上側に引っ張られ、小さなレバー下側に動きシャッターが切れるように工夫されているようです。

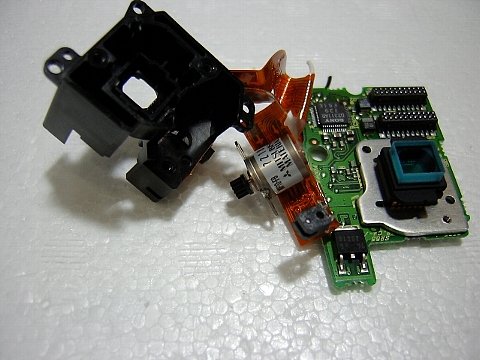

18.レンズ部分を引き抜きます

レンズ部分を外すことが出来そうなので、レンズ部分を引き抜いてみます。レンズ部分も差し込み式でした。

レンズ部分を外すことが出来そうなので、レンズ部分を引き抜いてみます。レンズ部分も差し込み式でした。

更にレンズ部分の分解を進めていきましょう。

17(1)

17(2)

17(3)

18

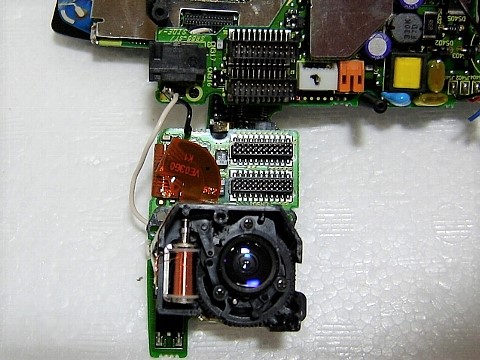

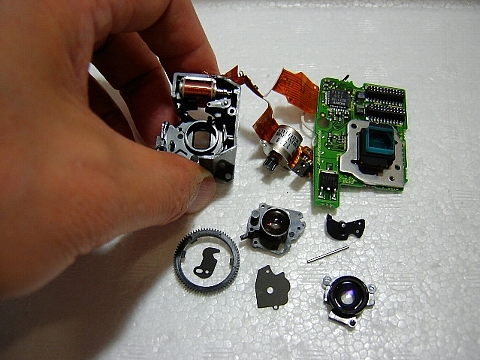

19.オートフォーカス機構を分解してみよう

(1)レンズ部分のユニットの下には小さなモーターが・・・。このモーターの駆動力を使って焦点あわせを行うように工夫されているようです。レンズは2群構成で2つのレンズ群を近づけたり遠ざけたりすることで焦点を調節していると思われます。

(1)レンズ部分のユニットの下には小さなモーターが・・・。このモーターの駆動力を使って焦点あわせを行うように工夫されているようです。レンズは2群構成で2つのレンズ群を近づけたり遠ざけたりすることで焦点を調節していると思われます。

(2)写真の中央部分にあるのがオートフォーカス機構を動かすためのモーター。直径がわずか8mm。モーターに取り付けられているギアも含め12mm。

(2)写真の中央部分にあるのがオートフォーカス機構を動かすためのモーター。直径がわずか8mm。モーターに取り付けられているギアも含め12mm。

カメラ等に組み込まれているモーターが壊黷トいるケースはほとんどありません。小さなモーターは工作などに再利用可能です!

モーターの回転軸に取り付けられたギアがもう一つのギアにつながり、2つのレンズ群の距離を調整して焦点をきちんと合わせる仕組みです。

19(1)

19(2)

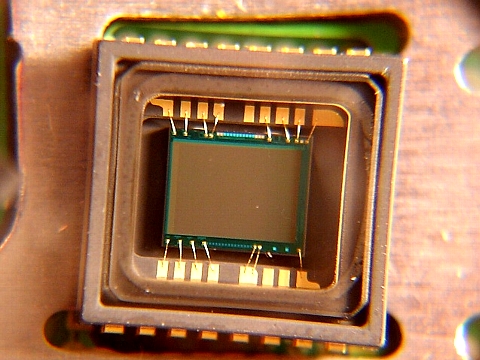

20.撮像素子は極めて小さな精密部品?

(1)左側がレンズ部分。中央のやや右がモーター。その右側にあるのが撮像素子です。

(1)左側がレンズ部分。中央のやや右がモーター。その右側にあるのが撮像素子です。

(2) 真ん中の四角い物体の中にある更に小さな四角い部分が撮像素子。カメラのフィルムにあたる部分です。このデジタルカメラ(80万画素)の撮像素子は6mmx4mmというサイズ。フィルムに比べればとても小さなものですが、この素子で横1024、縦768ピクセルの画像をとらえるように作られています。

(2) 真ん中の四角い物体の中にある更に小さな四角い部分が撮像素子。カメラのフィルムにあたる部分です。このデジタルカメラ(80万画素)の撮像素子は6mmx4mmというサイズ。フィルムに比べればとても小さなものですが、この素子で横1024、縦768ピクセルの画像をとらえるように作られています。

(3)撮像素子部分の拡大写真。内側のわずか6mmx4mmの四角形のものが撮像素子。レンズを通して素子の上に入って来る光を横1024、縦768のマスメに分けて感知してデジタルの画像としてとらえます。

(3)撮像素子部分の拡大写真。内側のわずか6mmx4mmの四角形のものが撮像素子。レンズを通して素子の上に入って来る光を横1024、縦768のマスメに分けて感知してデジタルの画像としてとらえます。

普通の35mmカメラのフィルム1コマの大きさは35mmx24mmですから、普通のカメラのフィルムの大きさと比べるとものすごく小さいですね。

20(1)

20(2)

20(3)

21.ハンダ付け等を外せば更に分解可能だが・・・

ハンダ付けをはずせば更に分解可能ですが、とりあえずマイクロドライバーだけでの分解はここまで。

ハンダ付けをはずせば更に分解可能ですが、とりあえずマイクロドライバーだけでの分解はここまで。

分解するたびにいろいろな発見があります。捨てるようなものがあれば是非分解にチャレンジを!

22.番外。注意を含めて・・・

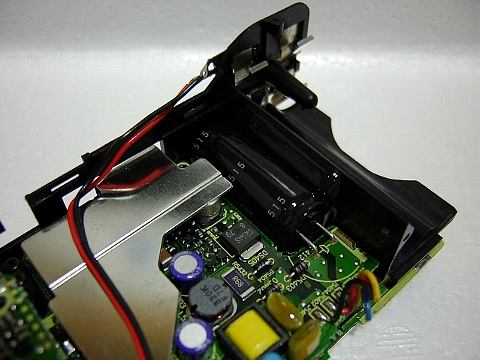

(1)ここでカメラを分解する場合の注意を一つ。右側の黒い円筒形のものはコンデンサーというストロボを光らせるために電気を貯める部品です。カメラの電池が生きているとここに電気が貯まっている可能性があります。電気が貯まっていると、このコンデンサーの足の部分に触るとビリッとする可能性があります。ご注意を!

(1)ここでカメラを分解する場合の注意を一つ。右側の黒い円筒形のものはコンデンサーというストロボを光らせるために電気を貯める部品です。カメラの電池が生きているとここに電気が貯まっている可能性があります。電気が貯まっていると、このコンデンサーの足の部分に触るとビリッとする可能性があります。ご注意を!

(2)これがコンデンサー(キャパシターとも言います)です。念のために絶縁材料で出来た取っ手のついたドライバー等で事前に放電(2本の足を金属で繋ぐように触る)させるといいでしょう。

(2)これがコンデンサー(キャパシターとも言います)です。念のために絶縁材料で出来た取っ手のついたドライバー等で事前に放電(2本の足を金属で繋ぐように触る)させるといいでしょう。

21

22(1)

22(2)

デジタルカメラの分解を終えて

初めてデジタルカメラを分解しました。小さな部品を見るたびにどうやってこんなに小さな部品を作り、そしてそれらを組み合わせるのだろうと不思議になります。

たぶんネジ一つにもこれまでいろんな人が工夫してきたアイディアが生かされて量産が出来るからこそ、目玉が飛び出るような値段ではなく一般の人が買うことが出来るような値段で便利なデジタルカメラが市販されているのでしょうね。

「ものこわし」をしても実際には使われている技術や工夫を完全に理解出来るわけではありません。しかしながら、中味を見てみよう(ブラックボックスを開けてみよう)とすることが重要だと思っています。ブラックボックスは魔法で出来ているわけではありません。誰かが考え工夫した努力の結晶として出来上がっているのです。はじめから分からないだろうと諦めるのではなく、中に込められたアイディアや工夫、努力の跡を探してみてはどうでしょうか?

分解してみると何かを感じます。それが重要だと思います。多くを期待しなくても十分に楽しめるのが「ものこわし」です。捨てるようなものがあれば、捨てる前に「ものこわし」に挑戦することをおすすめします。